五十野 博基さん

石田 徳彦さん

嶋田 崇孝さん

大塚 隆一さん

深堀 泰弘さん

佐藤 裕さん

曲 俊さん

《MBA》Business Succession & Innovation 落合康裕客員教授

名古屋校開講の落合康裕教授によるMBA「Business Succession & Innovation」をご紹介します。

本講義では、ファミリービジネス研究において最も重要な課題とされてきた事業承継の事例に焦点を当てて、ファミリービジネスの企業家活動について多元的、多角的、時間経過的に分析していきます。また、講義の一部において、非ファミリー企業の事例と比較ケーススタディを行うことで、ファミリービジネスの特質を如実に明らかにします。本講義を通じて、受講生は実践的知識の獲得に留まることなく、思考力ならびに知識の運用能力の養成を図ることができるできます。

世代間の経営行動の連鎖性(世代を超えた起業家活動)

授業3日目は、実際の事業承継プロセスの二つの重要なポイントについて議論を展開しました。第一に事業や伝統の承継です。第二に経営環境に伴う次世代の経営革新です。後継者が先代経営者の実践から何を参照(模擬化)し、何を革新(差別化)しているかについて、製品サービスレベル、市場レバル、ビジネスシステムレベル等、多様な観点から議論し学びを深めていきました。

<a href=https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=16254><strong>落合康裕教授</strong></a>のプロフィール 大和証券株式会社入社後、支店勤務をへて本社人事部に異動。組織の改変、内部統制などの経営管理を担当。その後、大和証券SMBC 株式会社金融法人部にて、大手生命保険会社や大手損害保険会社などの機関投資家に対する事業戦略提案や資本政策提案を行う。2014年より、日本経済大学経営学部(東京渋谷キャンパス)准教授就任。現在、大学を軸に企業の事業承継について経営戦略や経営管理の視点からの研究に従事。中堅企業の事業承継や後継者教育などを中心とするセミナーや研修など多数。昨年末に、日本で初めてのファミリービジネスの実証研究に基づく研究書となる『ファミリービジネス白書2015年度版』を株式会社同友館から発刊。同書の初代企画編集委員長をつとめた。

《英語MBA》Strategy for Competitive Advantage名古屋

Donald Amoroso先生による Strategy for Competitive Advantage の授業レポートをお届けいたします。マネージャーは、まだ開拓されていないマーケット市場、エコシステムや彼らの企業の知識に基づいてデータから判断する長期的な思考、未来を見つめたビジョンが必要とされます。この授業では、マネージャーとして企業の外部や内部の分析を行うスキル、企業競争の力関係を評価するスキルを成長させていきます。受講生たちは、エコシステム分析などのツールやフレームワークを使用する戦略的分析の理解を深めていきました。

オンライン授業《MBA》Innovation & Creative Thinking 北原康富教授

オンライン授業での北原康富教授によるMBA「Innovation & Creative Thinking」をご紹介します。

本授業では、イノベーションは、企業の成長の原動力であるだけでなく、より高い価値を生み出すための個人のチカラとしても重要な問題です。イノベーションの本質を理解し、イノベーションを起こすためのプロセスやテクニックを修得します。また、創造性に関する人の思考プロセスを理解し、デザイン思考の実践力と、組織の創造性を促しイノベーションを引き起こすマネジメントのあり方や仕組みを探ります。

世代間の経営行動の連鎖性(世代を超えた起業家活動)

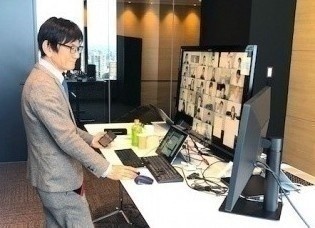

授業3日目は、複数のグループに別れグループ内で意見を出し合い、授業後半にはデザインプロジェクトを発表していきました。本学のオンラインシステムはグループディスカッションほか、グループセッションもオンラインにて実施ができます。先生は一部の受講生の指導に偏ることなく、各グループセションルームに参加し、それぞれのグループの進行状況を確認しながら全体のファシリテートを行っていました。このように、オンライン授業でも対面授業と遜色の無い教育指導を保つため様々な工夫をして取り組んでいます。

<strong><a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=13186" target="_blank">北原康富教授</a>のプロフィール</strong> 専門:意思決定、クリエイティブ・シンキング、アントレプレナーシップ東京理科大学理学部応用数学科卒業、早稲田大学アジア太平洋研究科博士後期課程修了。日米のコンピュータメーカにてシステムエンジニア及びマネジメントコンサルタントとして活躍後、1963年にITベンチャー“日本インテグラート株式会社”を設立。創業以来、グループコミュニケーションおよび戦略意思決定の2つの領域において、理論・ソフトウェアの研究開発、および教育・コンサルティングなどを行う。開発したグループウェア「ウェブハロー」は、ビジネスソフトで初めてのグッドデザイン賞受賞。ペンシルバニア大学ウォートン経営大学院マクミラン教授研究室にて、同教授考案のベンチャー戦略策定方法論(DDP)を学習・支援するソフトを開発。現在は、名古屋商科大学ビジネススクールの研究科長を務める傍ら、事業価値評価、戦略意思決定、イノベーションと創造性、チームワークなどの分野で、多くの企業研修の実績を有する。

オンライン授業《MBA》山岡隆志教授によるDigital Marketing

オンライン授業での山岡隆志教授によるMBA「Digital Marketing」をご紹介します。

本授業は、デジタル分野特有の考えをおさえつつ、これからの時代を牽引するオンラインとオフラインを統合的に考えることができるマーケターが持つべき実践的なスキル習得を目指し、数多ある理論のなかから、講師の豊富な事業会社における実務経験より導き出したビジネスで使える理論から学びます。様々な角度から重要な概念を学ぶことにより、マーケティングの本質を見抜きます。

デジタルマーケティング戦略

名古屋商科大学ビジネススクールでは、2020年度春学期の全授業をオンラインにてスタートさせました。MBAの1科目目は、デジタルマーケティングです。担当の山岡先生は、事業会社でのマーケティング責任者を経験された、現役のマーケティング論の学術研究者です。授業では、デジタル分野特有の考えをおさえつつ、これからの時代を牽引するオンラインとオフラインを統合的に考えることができるマーケターが持つべき実践的なスキルを受講生の皆さんは身に付けていきました。様々な角度からマーケーティングについて学ぶため、取り扱う事例は、コスモス薬品、BMW、武田薬品工業、ナイキ、グーグルといった全く異なる業界の事例を元にマーケティングの本質を見抜く授業になっています。山岡先生は、デジタルマーケティング専門教員ということもあり、自身でもデジタル黒板など様々なオンラインアイテムを駆使し、オフライン以上の満足度の高い授業を提供されていました。

<a href="http://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=147&u_eid=13375"><strong>山岡隆志教授のプロフィール</strong></a>実業では大手企業において、本社事業開発室長、関連企業の取締役兼CMO(マーケティング最高責任者)を歴任、全社的な事業開発とマーケティング戦略、デジタルマーケティングを推進してきた経験をもつ。経済産業省主催「デジタルコンテンツEXPO」特別賞選考会委員、経済産業省主管『消費者インテリジェンス』研究会委員、日刊工業新聞主催「キャンパスベンチャーグランプリ」審査委員など歴任。Comexposium Japan、CMO Japan Summit、日本経済新聞、日経BP、宣伝会議、Google、IBM、Salesforce、KDDI主催のセミナーなどで講演多数。マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院修士課程修了。所属学会は、日本商業学会、日本消費者行動研究学会、日本広告学会、日本マーケティング学会、日本マーケティングサイエンス学会、経営行動科学学会、組織学会など。名古屋商科大学 2018年、2016年アウトスタンディング・ティーチング・アウォード受賞。名古屋商科大学大学院 2017年ティーチング・アウォード受賞。

オンライン授業《英語MBA》「Strategic Thinking」Nigel Konrad Denscombe教授

オンライン授業でのNigel Konrad Denscombe教授による英語MBA「Strategic Thinking」をご紹介します。

この授業では、 国際化するマネージャーに必要不可欠な基礎スキルを習得し、フレームワークを通じて、論理的で批判的で創造的な思考を学びます。その上で戦略的なアイデアで構築します。

「Thinking is the hardest work there is, which is probably why so few people engage in it」

Strategic thinkingは、マネジメントに最も必要なスキルの一つです。本授業では、受講生たちが実際のビジネスケースと具体例をもとに、日本のビジネスと経済をどのように変えられるかについて意見やアイデアを出し合い、議論していきました。本学のオンラインシステムの投票機能を使用することによって受講生たちは積極的に自身の意見を表現することができます。Nigel先生は受講生たちの考えをより自由に、より明確にすることができる画期的なこの機能を使用することによって、オンラインならではの授業の可能性を見出していました。

<a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=13363"><strong>Nigel Konrad Denscombe教授のプロフィール</strong></a>Prof Nigel Denscombe Biography:Prof Nigel Denscombe is Professor at Graduate School of Management, NUCB Business School.On one side, he is a truly globalized Tokyo-based British-American high value-added management professional with a 30-year successful track record of leading positive industry change and finding new value propositions. This gives him a unique learning value proposition because, with his global management track record and wide business education teaching experience, he offers an unparalleled learning experience for all those participating in his management classes. Before shifting his focus to Asia, he had extensive management/owner experience in North America and Europe, focused on financial services, new business development, innovating markets and new market entry, and corporate strategy, especially restructuring.BUSINESS BACKGROUND:President/CEO, Denscombe Corporation (Asia-focused strategic management consulting firm) President/CEO, Denscombe & Co, Inc. (New York merchant banking/strategic consulting firm) Managing Director/Vice President, Bank of America (New York, Los Angeles, Mexico City) Assistant Vice President, Bankers Trust New York Corporation (New York, London)Academic Background: MBA Harvard UniversitySpecialized Field: Business Plan, Strategic Management, Competing in Emerging Markets, Creative and Critical Thinking

オンライン授業《英語MBA》「Innovation&Creative Thinking」Goi Hoe Chin教授

オンライン授業でのGoi Hoe Chin教授による英語MBA「Innovation&Creative Thinking」をご紹介します。

この授業では、ケースメソッドを通じてデザイン思考の方法論を学び、イノベーションの概要について詳しく理解した上で、ユーザーのニーズにあったイノベーションを生み出す力を養います。

Determinations of Innovation

授業初日は、世界規模で展開するコーヒーチェーン店のスターバックスのケースを取り上げました。他社との比較や、なぜ多くの人はスターバックスにいくのかなど受講生たちは議論をしながら、どのようにスターバックスは今ある地位を確立できたのかを考察をしていきました。スターバックスのような世界規模の企業は、国によって文化の違いや進出状況が変わってきます。アメリカ、メキシコやインドネシヤなど多国籍の受講生がいる授業ならではの様々な角度からの意見が集まりました。「問題解決」へのアプローチだけではなく、 ユーザー目線である革新的な新しい製品を生み出し、サービスを考えることができるように学びを深めていきました。

<a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=16767" target="_blank"><strong>Goi Hoe Chin教授のプロフィール</strong></a>Dr Goi received his Doctorate degree in Media and Governance from Keio University and Master of Business Administration in Waseda University. His research fields include Entrepreneurship and Design Thinking. In additional, Dr Goi has rich experience in management research on student-based venture creation in University, especially in Japan and ASEAN region. Currently, Dr Goi has designed and employed “Collaborative based Design Thinking” model for the purpose of creating social impact in local towns. Leveraging on the diverse network and resources, Dr Goi collaborated with local community leaders, real estate corporation and non-profit organisation to experiment his model at several Japanese regional towns in Kanagawa, Chiba, Gifu and Aichi prefectures. Prior to his academic and research work, Dr Goi has possessed diverse working experienced in private, government and non-profit sector in Singapore for more than 10 years. He has served as a manager in several regional Community Development Councils (government) in Singapore for about 10 years. In addition, Dr Goi has contributed to the development and implementation of regional policies, and organised community and welfare projects that created social impact on the local community. Furthermore, Dr Goi has served at Assistant Director in National Volunteerism and Philanthropy Centre (NVPC) to develop partnership and provide consultation on corporate social responsibility (CSR) program for several corporation, such as, Avanade (Asia) and DHL (Singapore).

オンライン授業《MBA》三宅光頼教授による「MBA Essentials」

MBAでは、三宅光頼教授による「MBA Essentials」が開講されました。この授業は、経営学の原理原則 経営資源の考え方など、MBAで学ぶべき原理原則の基礎・基本しっかりと抑えていくいきます。 数々のビジネス事例を元に、企業の存続と発展のために企業はいかにあるべきか、経営トップはいかに行動すべきかを経営戦略と経営管理、組織行動の視点から追求していきます。

授業の1日目は、経営学の基礎的なことを学習するとともに、ショートケース「日産リバイバルプラン」を使用し三宅先生のファシリテートで、全てディスカッションで進められていきます。日産は1993年3月経営危機にありました。ルノーと提携合意し、同年に6月カルロス・ゴーンをCEOとして日産に迎え、10月には経営再建計画として日産リバイバルプランを発表しました。経営危機にあった日産をカルロス・ゴーンはどのように再建したのか、どのような改善策を打ち出したのかなど実際の授業と変わらない議論がオンライン上で繰り広げられていました。また、三宅先生から出される沢山の問いに対して受講生は積極的に発言し、経営学の理解をクラス全体で深めていく姿も伺えました。

平岩 磨理子さん

オンライン授業《MBA》「Managerial Accounting & Control」野坂 和夫准教授

オンライン授業での野坂和夫准教授によるMBA「Managerial Accounting & Control」

野坂和夫准教授によるMBA「Managerial Accounting & Control」をご紹介します。この授業では、経営者の視点から、意思決定会計や業績管理会計を習得していきます。特に事業や人材をコントロールするという、企業経営のための戦略的管理会計の実践力を養成します。また、企業の社会的責任や企業倫理がどうして企業経営に求められるのか、管理会計的な視点から考察します。

管理会計の意義と概念

授業初日は、自動車部品加工工場のブリジトン・インダストリーズのケースを使用し、経営者の視点から、管理会計の意義と概念を学び、経営のための会計として、原価計算と原価管理について理解を深めていきます。ブリジトン・インダストリーズは売上が減少したことにより、より競争力を上げるため、製品に対して生産性と同時に他の要因を基に製品は3つのグループに分類し、そして製品の一つをアウトソーシングしはじめました。この決定は、アウトソーシングされた製品に関連するコストの一部はなくなるわけではなかったので、残った製品のコストを増大させる結果となりました。こうした残余コストは、他の製品を品質を落とす原因となりました。このケースから、受講生たちは、売り上げが減少してしまった商品をどうするか。短期的な視点だけではなく、定期的な視点や長期的な視点からも経営者としての意思決定がどうあるべきか議論していきました。

<a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=18422" target="_blank"><strong>野坂和夫准教授のプロフィール</strong></a>早稲田大学商学部卒業。朝日監査法人(アーサー・アンダーセン)、あずさ監査法人(KPMG)在職中は、金融商品取引法監査・会社法監査・学校法人監査等の法定監査、SEC監査・IFRS監査、デューデリジェンスなどに従事。監査法人在職中に、早稲田大学大学院商学研究科にて修士(商学)を取得し、博士後期課程単位取得満期退学。その後、早稲田大学大学院会計研究科にて助教に就任。監査法人退職後に独立開業し、現職は、野坂公認会計士・税理士事務所代表。主として中小企業や個人事業主に対するほぼ全分野の税務業務に携わり、また、社会福祉法人監査、労働組合監査、NPO法人監査や地方公共団体の包括外部監査などに従事。公認会計士、米国公認会計士(ニューヨーク州)、税理士。博士(商学)早稲田大学。主な著書・論文は、『退職給付会計の会計方針選択行動』(国元書房;日本公認会計士協会学術賞-会員特別賞)、「退職給付会計における割引率の会計方針選択行動-裁量的選択行動、横並び選択行動および水準適正化選択行動-」(管理会計学;日本管理会計学会奨励賞)。

オンライン授業《MBA》竹内伸一教授による「Discussion Leadership」

オンライン授業での竹内伸一教授によるMBA 「Discussion Leadership」をご紹介します。

竹内伸一教授によるMBA「Discussion Leadership」をご紹介します。本授業では、ケースメソッド教育のよき学修者となるための道筋をつけてもらうため、受講者に実際にケースメソッド授業を行わせ、ディスカッションを通してチームづくりを進めていく際のリーダーシップのあり方を発見できる授業構成となっています。

ディスカッションリーダーシップスキル

竹内伸一先生の授業は、受講生に自らケースのレクチャーを行ってもらうという形式で行われ、受講生が先生となり、生徒になるそれ以外の受講生に対してディスカッション授業を運営し進めていきます。授業初日は、まずケーススタディ教育の概念を理解するためのレクチャーが行われ、竹内先生ご自身が授業をどのようにリードをしていくかのデモンストレーションを示した後、実際の模擬授業の体験を重ね、その都度先生からご指導いただくことで、ディスカッションのきっかけの与え方や、どのようにファシリテートをしていくか学んでいきます。また、受講生自身が授業を進めていくことによって、授業を受ける側の受講生が学びとれるよう、ケースの背景にある示唆を組み立て、その学びの習得に向けてディスカッションをリードしていく力を養います。

<strong><a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=17674" target="_blank">竹内伸一教授</a>のプロフィール</strong> 専門:ケースメソッド教育2018年より名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授。マツダ株式会社で実務を執っていた時は、国内販売会社の経営管理を人材育成の側面から主導し、国内拡販プログラムとしてのMazda Sales Expansion、ならびに社内変革プログラムとしてのStrategic Initiativesに参画。当時の親会社フォードの主要ブランド6社との国内事業交流イニシアチブであるFord Exchange Programメンバーとして、米国ディアボーンでも活動した。現在の専門領域はケースメソッド教育で、その探求のための学問バックグランウンドは教育哲学・教育方法学・専門職教育史・教育経営学・組織行動学・管理会計学と、教育学と経営学の両面からアプローチできる立場にある。ケースメソッド教育の組織導入実績および著書・論文・記事多数。

《MBA》「Financial Analysis」 瀧野一洋教授

MBAコースでは瀧野一洋 教授による「Financial Analysis」が開講されました。この講義では金融市場の変化や事業内容への理解を深め、ディスカッションを通じて金融・経済の変動を考慮しつつ、どのような意思決定が最良かを議論します。

金融取引上の戦略を決定する上で、金融市場に対する理解は必ず必要になります。現在のようなクライシス下における状況では殊更に、金融資産価格の変動や各金融機関の行動・取引など金融・経済の変動(うごき)を理解することは重要になってきます。市場に対する知識・理解があれば、金融市場の変動は経済的および計量的な側面から捉えることができるようになるため、本講義では主に前者に着目し、ケースディスカッションを通して金融取引や金融市場の変動の原因を考察していきます。授業1日目は「皆さんの考える企業価値とは何か」というテーマに沿って皆でディスカッションが進められ、どういった決断が最も利益を生み出すか、受講生同士で議論が深まり、白熱していきました。瀧野先生はディスカッションでの意見交換を促しつつも、要所で鋭い指摘をし、受講生同士のディスカッションをより建設的なものにしていました。

菊池 諒さん

オンライン授業《MBA》Business Economics 田村正興准教授

オンライン授業での田村正興准教授によるMBA「Business Economics」が開講されました。「価格」という、経済指標に対するの人々の行動について学びます。

田村正興准教授によるMBA「Business Economics」が開講されました。本授業では、「価格」を巡ってさまざまなケースを取り上げます。理解しているようでしていない、また意外に思える効果が起こることが多い「価格」の有効な活用法を学びます。

価格差別 ~同じ商品を異なる価格で売る~

この「Business Economics」は行動経済学、つまりは経済の指標である「価格」が動くと、人はどのように行動するのか、について学びます。

価格の付け方には、固定料金や、同じモノ・サービスでも人によって提示する価格を変える価格差別などのさまざまな形態があります。これらはどのような場合に機能し、どのように活用するのか。また、値上げは時に消費者や取引相手の激しい反発を受けた際、どのような場合に反発を招き、どのようにすれば反発を避けることができるのか。また、それら「価格」を戦略的に扱うには、どういった対策が必要なのか。こういった「心の会計」と言われる、消費者の行動と心理について学び、これらを理解し、プライシングの現場で実践すること目指していきます。授業3日目は、航空券やホテルの滞在など、旅行関連の購入の割引率を調べるためのオンライン旅行代理店の「プライスライン・ドット・コム」のケースを使用しました。受講生たちは、消費者と企業側からのメリットやデメリットについて議論していき、ビジネスの現場で人を動かす際に応用できるよう理解を深めていきました。

<a href="https://mba.nucba.ac.jp/research/faculty/entry.html?u_bid=157&u_eid=16773" target="_blank"><strong>田村正興准教授のプロフィール</strong></a>京都大学経済学部を卒業後、東京大学経済学研究科修士課程およびLondon School of Economics and Political Science MSc Economicsを修了し、東京大学・経済学研究科博士課程を修了、博士(経済学)の学位を取得。一橋大学イノベーション研究センター特任助手、京都大学薬学研究科特定助教などを経て2017年4月より現職。現在、日本政策投資銀行設備投資研究所、客員研究員も務める。